日本への帰還、そして次の道へ【天星の欧州自転車周学 その7】

目次

二十歳の自転車旅人・中村天星さんが、欧州の自転車の道「ユーロヴェロ」を巡る旅の連載シリーズ。今回は、5か月の旅を振り返り、次に向けた備えを行う。

第7回の周学の旅は、日本の柔らかな冬の空気の中からお届けする。

日々の旅の断片はインスタグラムでリアルタイムに発信している。

この記事は普段なかなか旅に出られない人にとって、スクロールをするたびに異国の風を切り、海外の道を走っているような疑似体験を。そして、いつか旅に出ることを夢見る人にとっては、旅の理想と現実を繋ぐ実用的な道標となることを願って書いている。

前回の第6回では、スペイン、アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス国際空港に到着し、日本に帰国するところで筆を置いた。

自転車周学の旅−14カ国の中から選ぶ、おもしろ自転車事情と欧州おすすめの国

自転車で旅をすると、その国の文化や暮らし方が少しずつ見えてくる。

今回は、これまで訪れた14か国の自転車事情を振り返り、特に印象に残ったヨーロッパの国々を中心に紹介したい。

まず紹介したいのがオランダ。

街に入った瞬間、驚くのは自転車道の密度だ。網の目のように、放射状に張り巡らされた専用レーン。自転車が“ついで”ではなく、“主役”として設計された街。

また、郊外に広がる番号付きのルートは迷うことが少なく、信号も少なめ。平坦な地形(海抜0メートル前後)もあり、初心者でも快適に走れる。

さらに、自転車を生活の中心に据えた文化も魅力的だ。

旅人だと話すと「じゃあ、うちに泊まっていきなよ」と声をかけてもらえることもあり、サイクルツーリズムが街と人に自然に溶け込んでいる。

次に印象的だったのがスイス。

街や自然が徹底して整備されており、清潔さと美しさは他の国と一線を画す。

山岳地帯を走れば、遠くに雪をかぶったアルプス山脈やジュラ山脈が広がり、景色を眺めるだけでも十分価値がある。

坂は多く、初心者には少しハードだが、上った先に広がる自然は格別。スイスの自転車旅は「走る意味」を体感させてくれる。

ヨーロッパでは、ツーリングバイクやカーゴバイクを使った家族旅行が日常の光景になっていた。

子どもを前に乗せられるカーゴバイクや荷物を積んだツーリングバイク、バーケーションの時期になると家族全員で自転車旅行! なんていうのもよく見かけた。

ノルウェー・オスロからデンマーク・コペンハーゲン行のフェリーにて。夏はドイツやフランスなど大陸側の人が暑さを避けて、北欧へ向かうことが多いらしい。確かに北欧の夏は過ごしやすいし、日が長いので5時〜22時までサイクリング、なんてこともできた

日本ではまだ少ないスタイルだが、これも文化の違いを象徴している。「家族旅行=車」という固定観念が、ここでは完全に変わっているのだ。

極限の5か月と、麻痺した感覚

5か月。

それは僕の人生において、最も長く、そして最も濃密な時間だった。

ヨーロッパ14か国を自転車という、剥き出しの乗り物で駆け抜ける日々。朝、テントのフライシート越しの朝日で目覚め、支度を始める。マップアプリでその日の目的地を確認し、前へ進む。その繰り返しは刺激と発見の連続だったが、同時に僕の肉体と精神を確実に削り取っていた。

旅の最中、感覚は不思議なほど研ぎ澄まされる一方で、生存本能ゆえか「痛み」や「疲れ」に対しては鈍感になっていった。身体中の痛み、連日の寝不足による倦怠感、冷たい食事……。それらをすべて「旅の醍醐味だ」と笑い飛ばせてしまう。だが、その強がりこそが、限界のサインを見逃す原因でもあった。

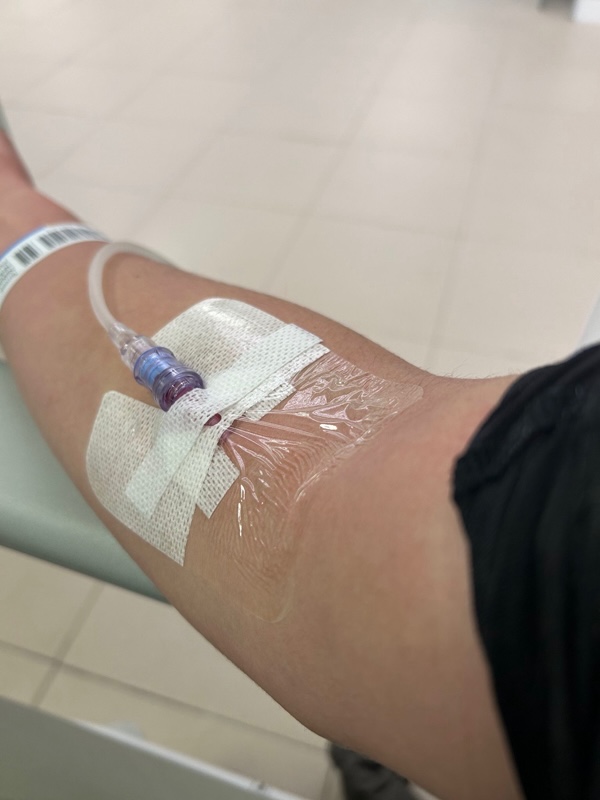

5か月の旅の疲れが、スペインで臨界点を超えてしまったのだ。僕の体を襲ったのはウイルス性胃腸炎だった。

幸運にも数日滞在したスペイン人のホストたちが助けてくれた。詳細は第6回の記事から。

装備改革:パニアからバイクパッキングへ

また悲鳴を上げていたのは僕の体だけではなかった。

5か月間、風雨にさらされ、泥にまみれ、毎日使い続けた装備品たち。撥水性を失ったバッグの傷み、そして連夜の設営で疲弊したテントや寝袋。

「このままでは、次のステージには進めない」

僕は一度立ち止まり、すべてをゼロから見直すことを決意した。

日本に戻り、真っ先に取り組んだのは装備の大幅なアップデートだ。特に大きな変革は、自転車への積載スタイルの変更だった。

これまでは、リヤキャリヤに大容量のパニアバッグを左右に振り分ける、いわゆる「王道」のツーリングスタイルだった。このスタイルは積載量に優れ、重装備の長期旅には向いている。しかし、今回の経験で致命的な欠点も見えてきた。

それは「空気抵抗」と「重量バランス」だ。

ヨーロッパ郊外の車道は、制限速度が時速100kmに設定されている道も珍しくない。そこを巨大なトラックや高速の乗用車が、わずか数十センチの横を通り抜けていく。その際、左右に大きく張り出したパニアバッグは、大型車が巻き起こす猛烈な風圧(気流)をもろに受けてしまう。

「おっと……!」

ハンドルを取られ、路肩の砂利に突っ込みそうになったことが何度あっただろうか。あの肝を冷やす感覚は、旅の継続を左右する死活問題だった。

そこで次の旅からは、機動性と空力特性に優れた「バイクパッキングスタイル」に切り替えることにした。

選んだのは、愛用し続けている信頼のブランド・オルトリーブ(ORTLIEB)のシリーズだ。

バッグをフレームの三角形内やサドルの後ろ、ハンドルバーの前へと、自転車の中心線上に配置していく。また従来のパニアバッグよりも小型のものをキャリヤに取り付けることにした。これにより、投影面積を減らして横風の影響を最小限に抑え、かつ重心を中央に寄せることで走破性を飛躍的に高めることができる。

荷物を減らすことは、自分の欲を削ぎ落とす作業に似ている。「念のため」を捨て、「これだけあれば生きていける」という本質に絞り込む。

職人の息吹に触れる:テントと寝袋のメンテナンス

次に着手したのは、居住空間であるテントと寝袋のメンテナンスだ。

僕が愛用しているのは、アライテントの「トレックライズ」。日本が誇る山岳テントの傑作だが、日々の使用の中でテントポールの連結部分に負荷がかかり、ポールの先端にヒビが入ってしまった。ポールの予備はあるのだが、交換するためにショックコードと呼ばれる中のひもを切らなければならない。

替えのショックコードを購入するために今回は横浜の「好日山荘」へと足を運んだ。店内には最新のギアが並び、見ているだけで高揚感に包まれる。

カウンターで店員さんに相談すると、彼は僕の泥の跡が残るポールを丁寧に手に取り、迷いなく棚から一本のコードを取り出した。

「これはアライテントさんから直接仕入れている純正品です。これなら間違いありませんよ」

その一言が、どれほど旅人の心を安らげてくれるか。バラ売りではなく、コードのロールを店員さんにカットしてもらえる。

現代の多くの製品は、どこか一部が壊れれば、ユニットごと、あるいは製品丸ごと買い換えることが当たり前になっている。しかし、日本を代表する山岳メーカーの道具は違った。

「一部が壊れたら、すべてを買い換える」のではなく、「壊れたパーツだけを入れ替える」。一つの道具を長く、それこそ自分の人生の一部になるまで使い続けられるという情緒的な豊かさを提供してくれる。

パーツを交換するたびに、その道具には僕の旅の記憶が新しい層となって重なり、世界にたった一つしかない「僕だけの装備」へと育つ。道具を使い捨てるのではなく、対話するように直していく。そのプロセスは、ボロボロになった自分の心身を日本でメンテナンスしている今の自分自身の姿とも重なった。

そして、最も重要な「睡眠」を支える寝袋。

僕をサポートしてくれている、大阪の寝袋メーカー「イスカ(ISUKA)」の本社を訪ねた。

使用しているのは、厳冬期以外をカバーする「エアプラス450」。5か月間、ほぼ毎日僕の体温を受け止め、時には汗や結露にさらされたダウンは、目に見えてロフト(膨らみ)を失い、保温性が低下していた。

「クリーニングをお願いします」と差し出した僕に、社員の方は技術者としての深い知見を授けてくれた。

イスカの寝袋は、内部が細かいブロックに分かれており、それぞれに最適なダウン量が計算されて封入されている。驚いたのは、そのブロックの入り口が隣同士で繋がっており、ダウンを移動させることができるという点だ。

「実は、足先が冷えやすくて……」と相談すると、

「では、背中側の、体重で潰れやすくてデッドスペースになりがちな部分から、ダウンを足元に少し移動させておきましょう」

という。

使う人の体質や旅のスタイルに合わせて調整される寝袋。もはやそれは単なる製品ではなく、僕の体の一部、外殻のような存在になった。

さらに、プロからのアドバイスは続いた。

「ダウンの性能を最大限に引き出すには、テントを設営したら何よりも先に寝袋を広げて、少なくとも1時間は空気を吸わせてあげてください」

これまで、自炊を終えて寝る直前に広げていた自分を恥じた。これからは、キャンプサイトに着いたら「まず寝袋を。それから他を」。この新しいルーティンが、凍える夜の僕を救うことになるだろう。

寝袋を預けて約2週間後、自宅に届いた段ボール箱を見て驚いた。

「……こんなにたくさん何か頼んだっけ?」

そう思うほど、箱は大きかった。

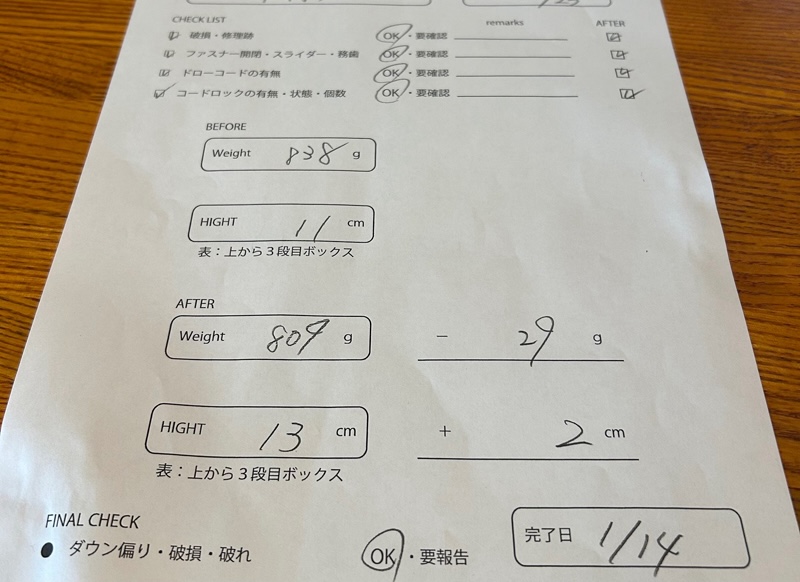

箱を開けてみると中は寝袋がパンパンに膨らんでいた。同封されていた作業報告書には、衝撃的な数値が並んでいた。

- 重量:838g → 809g(皮脂や汚れが落ちたことによる軽量化)

- 嵩高(ロフト):クリーニング前より2cm増加

34gの軽量化と、2cmのボリュームアップ。

数値以上に、その差は一目瞭然だった。空気をたっぷりと含んだダウンは、もはや元のコンプレッションバッグに収めるのが困難なほどに反発していた。これなら、2月から始まる旅でも、朝まで温かく守ってくれるに違いない。

家族との時間、そして「20を集う会」

装備が整う一方で、心の内側もまた、日本という場所で満たされていった。

日本にいる間にどうしてもしておきたかったこと。それは、父と母、そして祖父母への直接の報告だ。彼らは僕の旅を誰よりも応援してくれているが、同時に心配をかけている。

現代は便利だ。ビデオ通話を使えば、スペインの道端からでも顔を見て話せる。しかし、同じ食卓を囲み、同じ温度の空気を吸いながら交わす会話には、デジタルの通信では決して再現できない「安心」という質感がある。

「次はあそこに行こうと思っているんだ」

「気をつけて。でも、楽しんできなさい」

その言葉を直接聞くことで、僕の背負っていた見えない緊張の糸が、ようやく解けていった。

また、タイミングよく地元の「20を集う会(旧成人式)」にも参加することができた。

旅の最中に出会うのは、年上のホストファミリーや、言葉を超えて懐いてくれる小さな子どもたちばかりだった。同世代の若者たちと交流するのは、僕にとってまれなことだった。

スーツや振袖に身を包んだ友人たち。

「今、何してるの?」「俺は就職したよ」「私は大学でこんなテーマを……」

それぞれの生き方、それぞれの戦い方。自転車で国境を越えている自分も一つの生き方なら、日本で社会の一員として、あるいは学問の徒として汗を流す彼らもまた、それぞれの「旅」の途中にいるのだと感じた。

彼らとの再会は、僕に強烈な刺激与えてくれた。

日本を「旅人の目」で歩く

日本滞在中、僕はあえて自転車に乗らず、東京や横浜の街を歩いてみた。

すると不思議なことに、毎日見慣れていたはずの景色が、まるで異国のように新鮮に映った。

信号が切り替わる規則正しいリズム。

駅のホームで整列する人々の無言の秩序。

冷たいビル風に混じる、どこかの飲食店からの出汁の匂い。

自動販売機の温かい飲み物。

ヨーロッパの、どこか大らかで、時に無骨な空気感とは対照的な、日本の繊細で緻密な社会の営み。どちらが良い悪いではなく、両方を知ることで、僕の中の世界地図にグラデーションが生まれていく。

「ああ、僕はまた、ここから新しい場所へ行けるんだ」

日本の日常に浸ることで、逆に「非日常」へと向かうエネルギーが静かに、しかし確実に充填されていくのを感じた。

次の道へ

日本での滞在は、長い人生の中では一瞬の「間(ま)」に過ぎないかもしれない。しかし、この一か月は、僕が再び世界と対峙するために不可欠な、準備期間だった。

体は癒え、装備は研ぎ澄まされ、心は家族や友人の想いで満たされた。

次の旅は、2月から始まる。

ルートは概ねこのように走行するつもりだが、そこで何が起きるかは、走り出してみるまで誰にもわからない。それこそが、僕が自転車を漕ぎ続ける理由だ。

新しいバックに夢と実用品を詰め込み、僕は再び、未知なる道へと漕ぎ出す。

タイヤが路面を噛む音。風が耳元を過ぎる感覚。その全てを、また皆さんに伝えていきたい。

この続きは、次回の周学の旅で。