渡辺 航×新城幸也スペシャル対談

目次

世界最高峰の舞台を走り続けてきたプロロードレーサー・新城幸也と、ロードレースの魅力を物語として描き続けてきたマンガ家・渡辺航。ツール・ド・フランスの現場、プロトンの内側、そして日本人選手の可能性。渡辺航と新城幸也が語り合うのは、レースの裏側にある「リアル」と、その先に広がる未来だ。

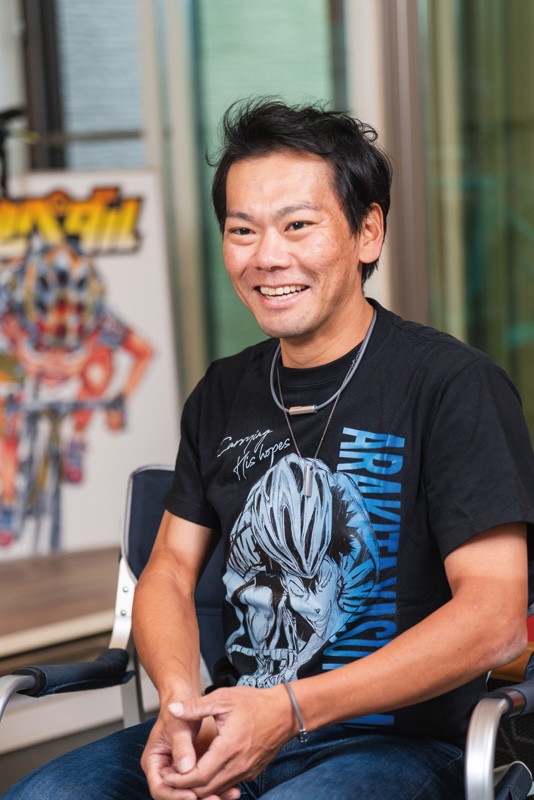

渡辺 航(左)

3月9日生まれ、長崎県出身のマンガ家。MTBから自転車を始め、その魅力に引き込まれ、自転車での旅だけでなくMTBレース、シクロクロスレースなどにも参戦する生粋のサイクリスト。紆余曲折を経つつ、2008年に秋田書店が発刊する週刊少年チャンピオンにて『弱虫ペダル』がスタートし、現在も連載中。累計発行部数は2025年時点で3200万部を超える。さらに別冊少年チャンピオンでは、本編では描かれなかったサイドストーリーを展開する『弱虫ペダル SPARE BIKE』も連載中。

新城幸也

1984年生まれ。沖縄県石垣市出身。ツール・ド・フランス初出場は2009年。以来、ジロとブエルタを合わせてグランツールに16回出場し、全て完走している日本最強のプロロードレーサー。現在はイタリアのプロチーム、ソリューションテック・NIPPO・ラーリに所属。

ツールという特異な“世界”

渡辺航(以下、渡辺):新城選手、お久しぶりです! 実は僕、ツール・ド・フランスの現地取材は、2010年、2023年、そして2025年と3回行っているんですよ。特に昨年は印象深くて、ツールとパートナーシップを結んでいる大日本印刷(DNP)さんのご縁で、初めてVIPエリアに入ることができました。スタート地点では、中継にはなかなか映らない立派なステージがあって、午前中からセレモニーが行われている。キッズたちが「未来のマイヨ・ジョーヌだ!」なんて紹介され、最後に選手たちがチームごとに登壇すると、会場の熱量は一気に最高潮に達します。これを23日間、毎日続けている。その事実だけで、ツールというレースのスゴさが分かる気がしました。

新城幸也(以下、新城):本当に規模感が違いますよね。レースがスタートして選手を送り出すと、設営チームはすぐにステージをバラして翌日のスタート地点へ移動し、また同じものを作る。フィニッシュ地点の設営チームもキャラバン隊も同様で、あれだけの物量が一斉に動いている。走っている選手側からしても「これは普通じゃないな」と思いますよ。

渡辺:今回、改めて感じたのは、移動の大変さと面白さです。自分でも自転車を持っていって現地を走ったんですが、観戦ポイントの移動中に見る景色や、高速道路を爆走するキャラバン隊の姿は、テレビではなかなか見られない光景ですよね。

新城:そうなんです。ツールはレースそのものだけでなく、キャラバンカーが配るノベルティを待つファンの姿や、街中のデコレーションを含めた「お祭り」なんです。

渡辺:初めて観戦する前は、どこか大相撲に近いものを想像していたんです。国技として認識されていて、15日間毎日戦うし、興味がなくても有名力士の名前ぐらいは耳にしたことがある。でも実際のツールは、想像をはるかに超えていた。こんな世界を新城さんは7回も完走しているのかと思うと、もう素直に「すげえな」と(笑)。

走る側から見えるツールとは

新城:いやいや(笑)。でも初めて出場した2009年は、本当に毎日、毎ステージが楽しかったんですよ。僕らを見に来た人が200kmも途切れずに沿道にいるわけですから。最近はスマホのレンズを向けている観客が多いですが、あの頃は携帯電話の時代だったので叫ぶしかなかった。その声援の圧力は、今でも忘れられないですね。

渡辺:2010年に初めて現地で見たときはデジカメで必死に撮っていたんですけど、確かにカメラを構えている人は今ほど多くなかった。彼らは目の前の瞬間を楽しみ、歴史を体験することを大切にしていたんでしょうね。この年、アスパン峠を上ってくる新城さんが、僕を見つけて手を振ってくれたんです。あれは本当にうれしかったなあ。選手に認識してもらえるのがこんなにうれしいのかと思いましたね。

新城:そうそう。渡辺先生のいる場所は事前に知らされていなくて、あのときは一列棒状になったプロトンの最後尾付近だったはず。ふと気付いたら総北高校のジャージが見えたんですよね。

渡辺:その視野の広さと反射力はスゴいですし、だからこそ、もっと現地で観戦したかった。言い訳をさせてもらうと、あの時代は「週刊連載は休むべからず」だったんですよ。随分前に、新城さんの奥様の美和さんに、「ジロを見に来ませんか? ツールとはまた雰囲気が違いますよ」ってメールをもらって、担当編集と相談したんですけど、「行ってもいいですけど休載はできません」ってきっぱり言われてしまった。これ以上スケジュールを詰めて1週間分のマージン作るのは無理だなと。

新城:なるほど、そういう時代だったんですね。

渡辺:面白くないと週刊連載なんて簡単に終わっちゃうんですよ。ステージレースと一緒で、その日にゴールしないと次は出走できない。レースについてはテレビやネットで見てはいましたけど、やっぱり歴史を体験すべきだったっていう後悔はあります。

作品に反映される現地の空気

新城:実際に観戦されて、作品に反映された要素はありますか。

渡辺:多々ありますよ。観客のウワーッという歓声、旗の多さ、そして空気感。もっと取り入れたいんですけど、日本の読者からすると違和感になる部分もあるので、あえて描写は抑えています。やはり主役はキャラクターが走る姿ですから、そのさじ加減が難しいですね。

新城:観客の中に面白い人はいっぱいいますよね。あと、チームメイトの家族が見に来ているときもあって、「あそこに奥さんいたよ」って教えてあげることも多い。もし本人が見逃していても家庭円満じゃないですか。観客から、逃げ集団とのタイム差を聞くこともありますよ、たいていアバウトですけど(笑)。

渡辺:それって無線で教えてもらえないんですか。

新城:ほら、無線が届かないときもあるじゃないですか。チームカーが逃げについていったら、遅れている僕らのケアなんてないですし。だから、観客から「○○選手が勝ったぞ!」なんて教えてもらうこともあります。

渡辺:観客とのコミュニケーションがあるんですね。

新城:山岳ステージはいつもグルペットなんで、観客が乗り付けたキャンピングカーのテレビ中継をチラッとのぞいて、前のレース展開を把握したり。まあ、チームメイトが逃げていても、僕らは念を送ることしかできませんが(笑)。

ツールとジロ、ブエルタの違い

渡辺:新城さんはジロやブエルタにも出られてますけど、やはりツールとは違いますか。

新城:違いますね。ツールは、スタート地点やフィニッシュ地点にバリアがあるので、パスがないと中へ入れないんですよ。でも、ジロやブエルタはチームバスのすぐ近くまで行ける。選手との距離が一番近いのがジロですね。

渡辺:改めて数字で見ると驚愕するんですが、新城さんはグランツールに16回も出場されています。今から「オレは新城を超える!」っていう選手がいたとして、毎年グランツールに全部出られたとしても5年以上掛かるんですよ。それもチームに選ばれ、完走し続けなければならない。まさに異次元の領域ですよ。

新城:同じ年にジロ〜ツールとか、ツール〜ブエルタとか出場しているので、確かに簡単ではないかもしれませんね。ちょうどJスポーツさんの放送が増えてきた時期と重なったのも運が良かった。

渡辺:そういう「本場の空気感」の違いを実際に走った新城さんから日本語で聞けるというのは、日本のファンにとって本当に貴重なことだと思います。

日本人選手としての価値とは

渡辺:2025年は、新城さんが所属するソリューションテックの活躍をたくさん見ました。TOJやツール・ド・熊野、多摩のレース(ザ・ロードレース東京多摩)など。ツール・ド・九州では先頭を引きながらチームメイトに指導していたっていう話を聞いて、ワールドツアーを走った経験がこうやって継承されるんだなと思いました。

新城:実は、日本人の「おもてなしの心」というか、相手を思いやる気持ちって、ロードレースにすごく向いていると思うんです。ヨーロッパの選手は、喉が乾いてから「ボトルがないぞ」と指示されて動き出しますが、僕はチームメイトが空のボトルを捨てたのを見たら、すぐにチームカーまで下がって次のボトルを取りに行く。

渡辺:それはまさに『弱虫ペダル』でも描きたい“献身の精神”ですね。

新城:そうなんです。チームメイトを集団の前方へ引き上げるにしても、自分が全力で踏んだら後ろもきついじゃないですか。そうではなく、周囲が足を止めた瞬間にシャーッて上がればいいだけなんで。おそらく日本人の血というか、DNAなんでしょうね。だから、そういう部分において日本人はロードレースに向いてると思うんですよ。

新城の二つ名も決定する?対談の続きは本誌2026年3月号で!